Tras la finalización oficial de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades implicadas debieron asumir el reto de la difícil construcción de la paz. La población superviviente, combatiente y millones de desplazados, mayoritariamente mujeres y niños, algunos de ellos huérfanos, se debatían entre el anhelo de regresar a sus hogares y la determinación de comenzar de nuevo en lugares alejados del trauma y de sus países de origen. La UNRRA y posteriormente la IRO (Organización Internacional para los Refugiados) asumieron la responsabilidad del socorro y repatriación de millones de europeos en un contexto de devastación, enfrentándose a tensiones diplomáticas y una escasez generalizada de recursos.

Las actividades humanitarias fueron cruciales en la recuperación posterior a la guerra, al tiempo que se fortalecía la conciencia sobre los derechos de la infancia y de la población civil, que se vieron reforzados a través de acuerdos y tratados, como el cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (1949). Nuestra reflexión, sin embargo, es plantear de forma crítica el concepto pax europea y la enorme vigencia de las experiencias infantiles que hemos compartido en la actualidad.

El relato de la paz europea no debe obviar que después de la IIGM se desencadenaron más conflictos bélicos a nivel mundial que en cualquier otro período anterior. Muchos de estos conflictos contaron con la participación de países europeos, ya sea en el marco de la Guerra Fría o en el proceso de descolonización. Por esta razón, esta exposición no solo busca plasmar la historia de la infancia en el conflicto desde una perspectiva global, sino también destacar los valores de solidaridad y protección como elementos cruciales de reivindicación y aprendizaje. Desde principios del presente siglo, según Save The Children, uno de cada seis menores en todo el mundo, aproximadamente 449 millones de niños y niñas, vive en zonas de guerra. Además, en los últimos veinte años, según UNICEF, treinta millones han sido desplazados de manera forzada, convirtiéndose en víctimas de trata y enfrentando las consecuencias de la privación de acceso a la educación.

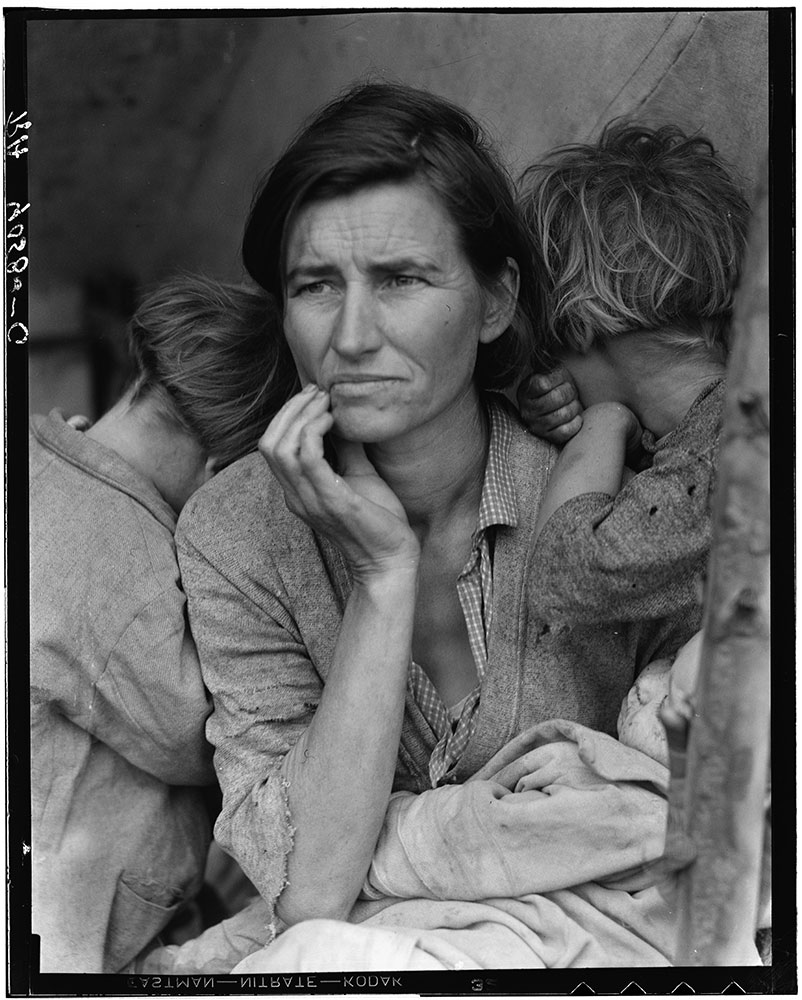

A diario nos enfrentamos con imágenes en los medios de comunicación que documentan la destrucción causada por las guerras, la difícil situación de los refugiados y la persistente perpetración de crímenes. Su valor testimonial es innegable, sin embargo, es esencial cuestionarnos sobre cómo la sobreexposición contribuye a la normalización de estas situaciones y también preguntarnos por la agencia de los protagonistas en el consentimiento. La icónica fotografía del bombardeo con Napalm en el contexto de la guerra de Vietnam que retrataba a una niña de nueve años, Kim Phuc Phan Thi, cuya identidad fue conocida con el paso de los años, es un ejemplo. La instantánea, que ganó el premio Pulitzer, mostraba a Kim Phuc en el centro de la escena, desnuda, huyendo, mientras numerosos fotógrafos la retratan sin, aparentemente, prestar ayuda. Años más tarde, su protagonista expresó: “Solo quería escapar de esa foto… quería olvidar que eso había sucedido, pero querían que todos lo recordaran”. No obstante, de acuerdo con The New York Times, la imagen tuvo un alto impacto en la opinión pública de EE. UU., avivando el sentimiento antibélico. Dos realidades contrastantes sobre una misma imagen y que plantean un debate entre información y derecho a la intimidad. De manera similar, algunos sobrevivientes del Holocausto han criticado el uso masivo de imágenes que muestran cadáveres desnudos o momentos de la liberación de los campos.

Teniendo en cuenta esta realidad, la presente exposición se ha sumergido en una profunda reflexión ética sobre el uso de imágenes capturadas en situaciones de conflicto y vulnerabilidad, especialmente aquellas que involucran a menores y contextos coloniales. Por ello, se ha seleccionado cuidadosamente material no ofensivo que evita mostrar rostros identificables o perpetuar estereotipos raciales, a la vez que se añade un contexto crítico en su reproducción.

Créditos

Comisarias

Luiza Iordache Cârstea

Celeste Muñoz Martínez

Rocío Negrete Peña

organiza

COLABORA

AUTORÍA DE TEXTOS

Luiza Iordache Cârstea

Celeste Muñoz Martínez

Rocío Negrete Peña