ACTIVIDAD

Infancias en un mundo en guerra 1939-1945

- Exposición Virtual -

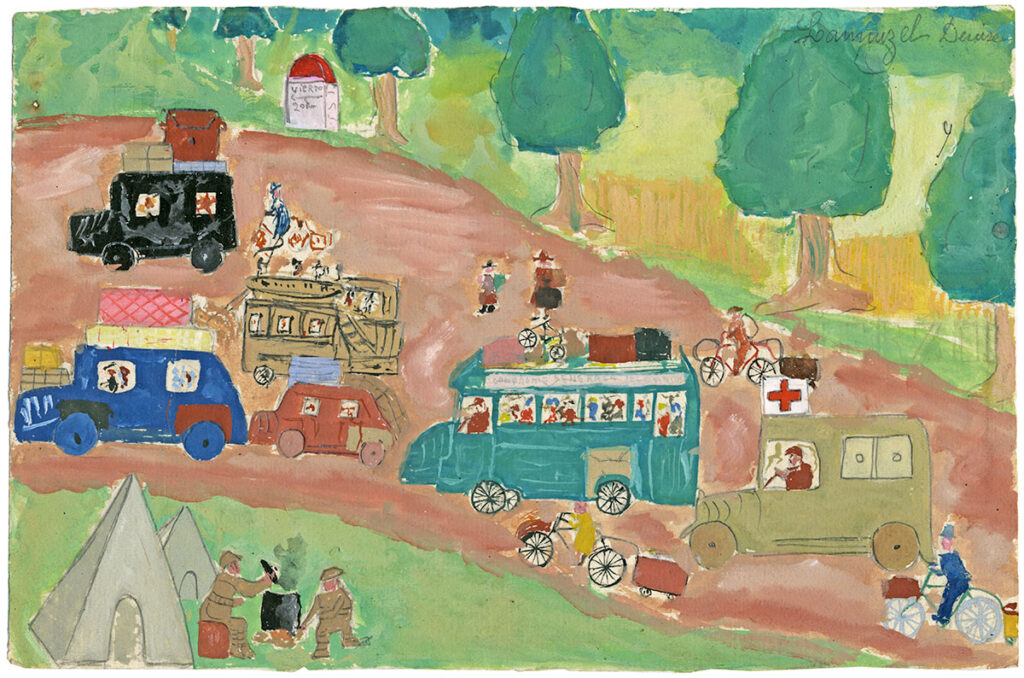

© Réseau Canopé – Musée national de l’Education (1979.09324.33)

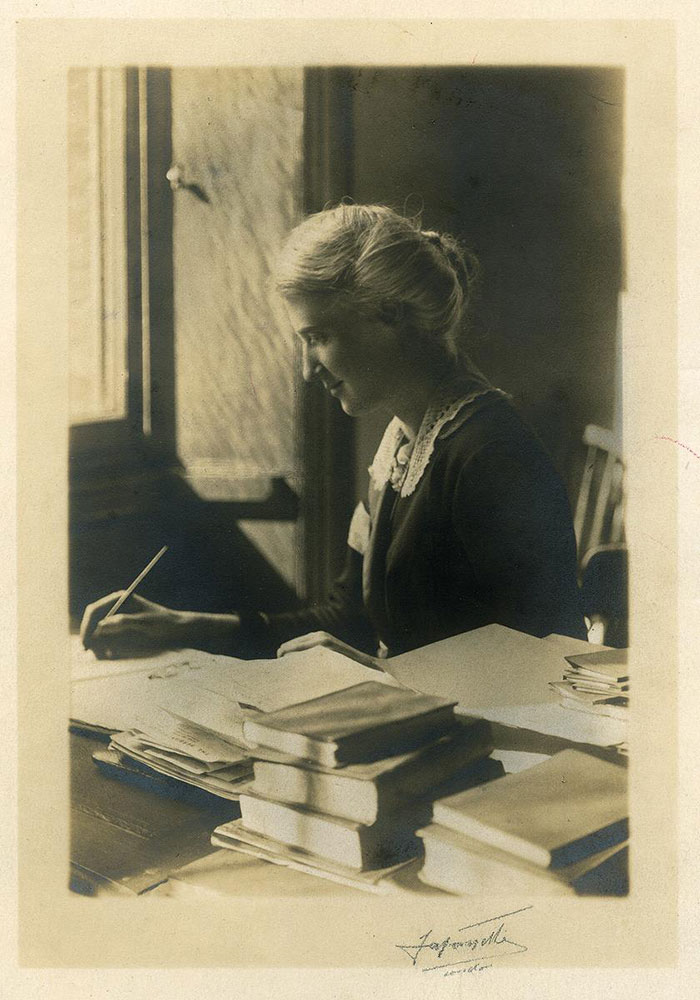

Hace más de 100 años, la fundadora de Save the Children y luchadora para la salvaguarda y la protección de la infancia y sus derechos, Eglantyne Jebb, dijo:

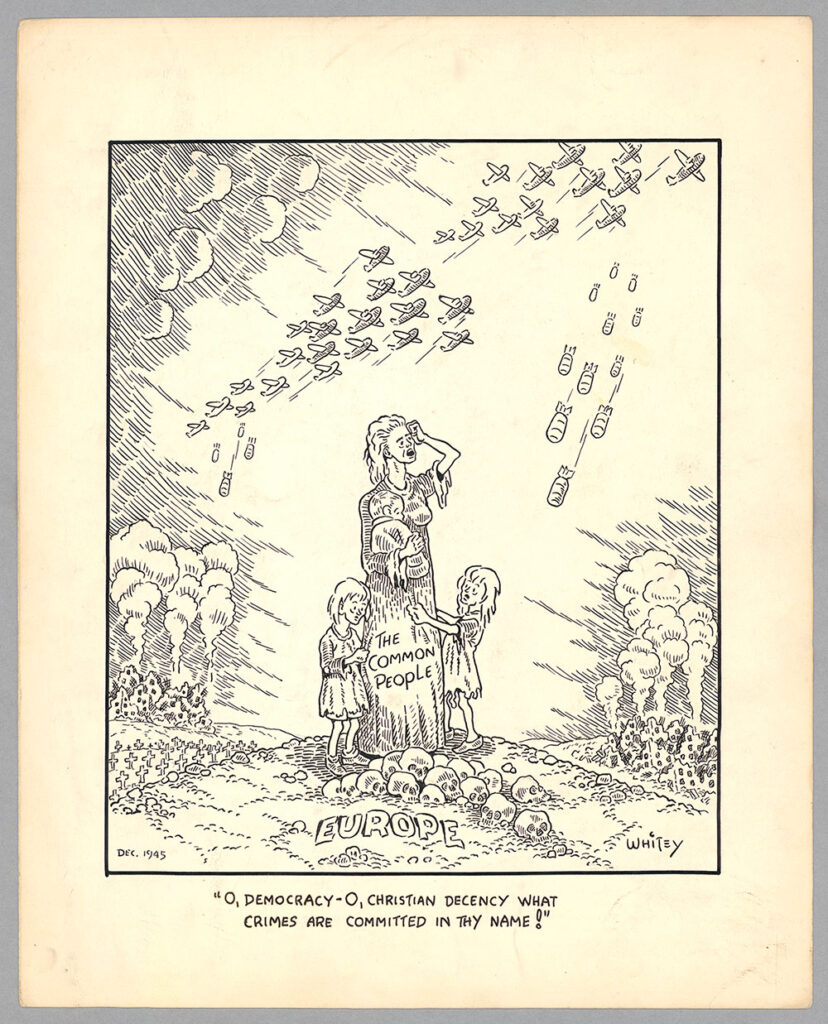

Sus palabras han mantenido la misma fuerza a lo largo del siglo XX y del presente, testigos de conflictos bélicos, que se cobraron millones de víctimas entre combatientes y no combatientes. A partir de 1914, las guerras se convirtieron en una experiencia cada vez más atroz tanto en frentes como en retaguardias. Y en ellas, los segmentos más vulnerables e indefensos de la población civil- mujeres, ancianos y niños-fueron y siguen siendo protagonistas, testigos y víctimas.

En el marco de los conflictos bélicos, la Segunda Guerra Mundial (II GM) supuso el cenit de la violencia sobre los civiles y en particular sobre la infancia. La IIGM marcó a toda una generación de niños y niñas de los cinco continentes. Los deseos de una paz duradera tras los desastres de la Gran Guerra se vieron abortados a partir del 1 de septiembre de 1939 con un conflicto bélico que tuvo múltiples impactos en sus vidas y memorias. Gena Yushkevich tenía 10 años cuando empezó la IIGM, que poco tiempo después asoló a su país natal, la URSS. Entrevistada por Svetlana Aleksiévich, recuerda lo mucho que le conmocionó la primera vez que vio la muerte: “Me desperté por la mañana… Quería saltar de la cama, entonces recordé: es la guerra, y cerré los ojos. No quería creerlo”.

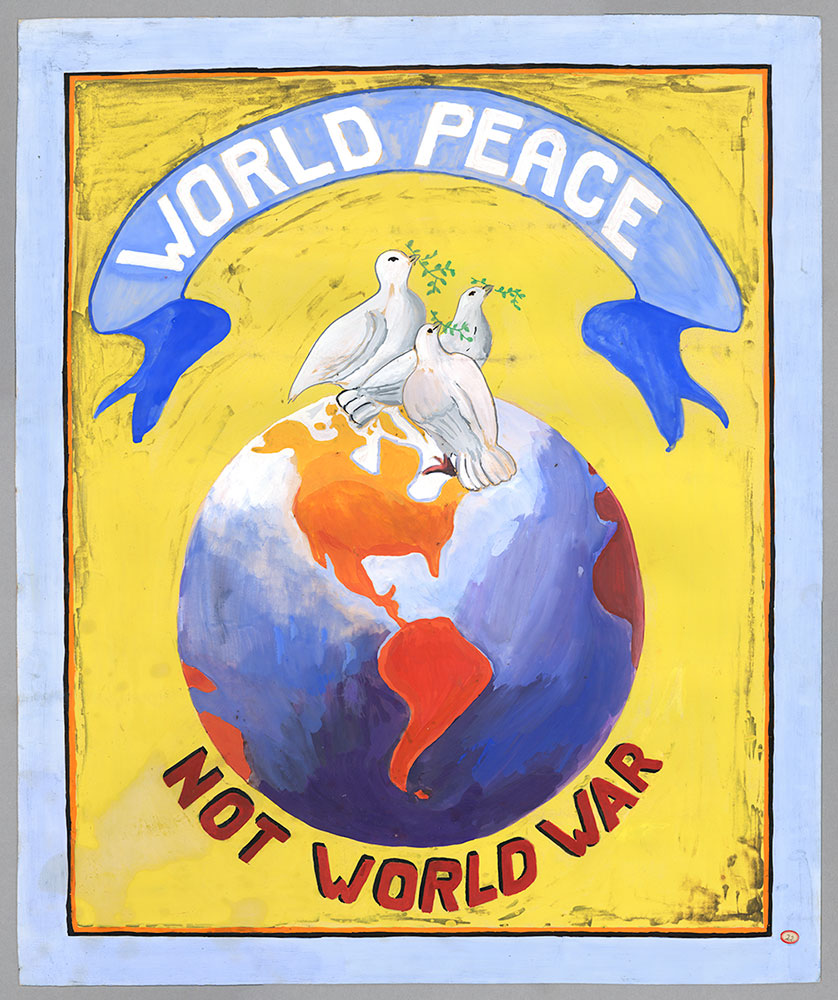

Con esta exposición se ofrece una panorámica de experiencias infantiles durante la IIGM y de sus secuelas sobre la infancia, dejando constancia a la vez de la importancia de la paz para el presente y el futuro a partir de historias y ejemplos del pasado reciente. Desde 1939 hasta 1945, millones de menores conocieron una radical transformación de su vida cotidiana, convivieron a diario con la guerra, intentaron sobrevivir a sus horrores y asumir responsabilidades que no se correspondían con su edad.

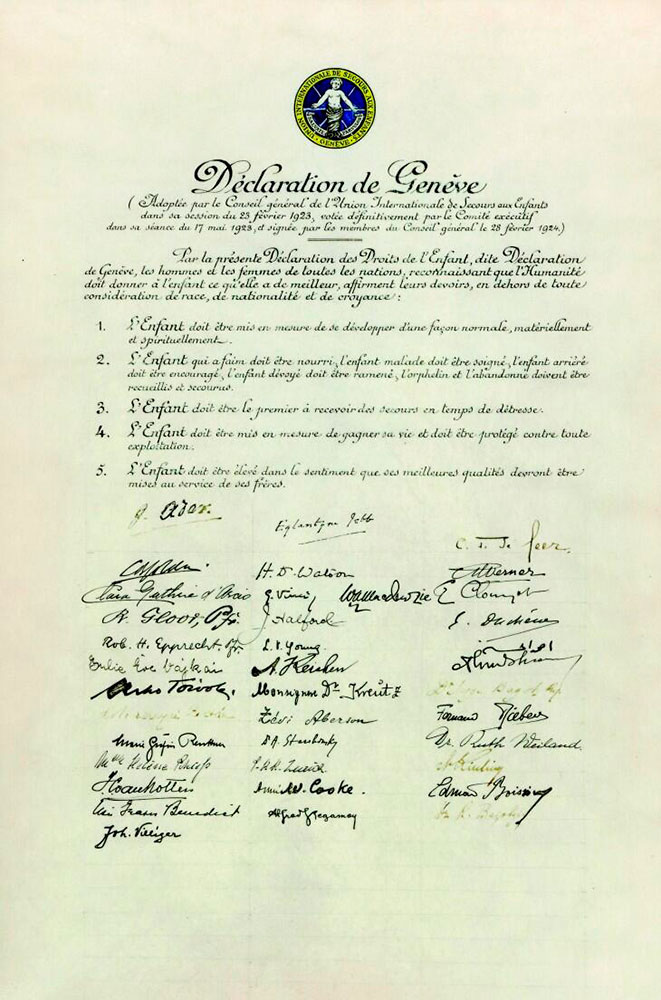

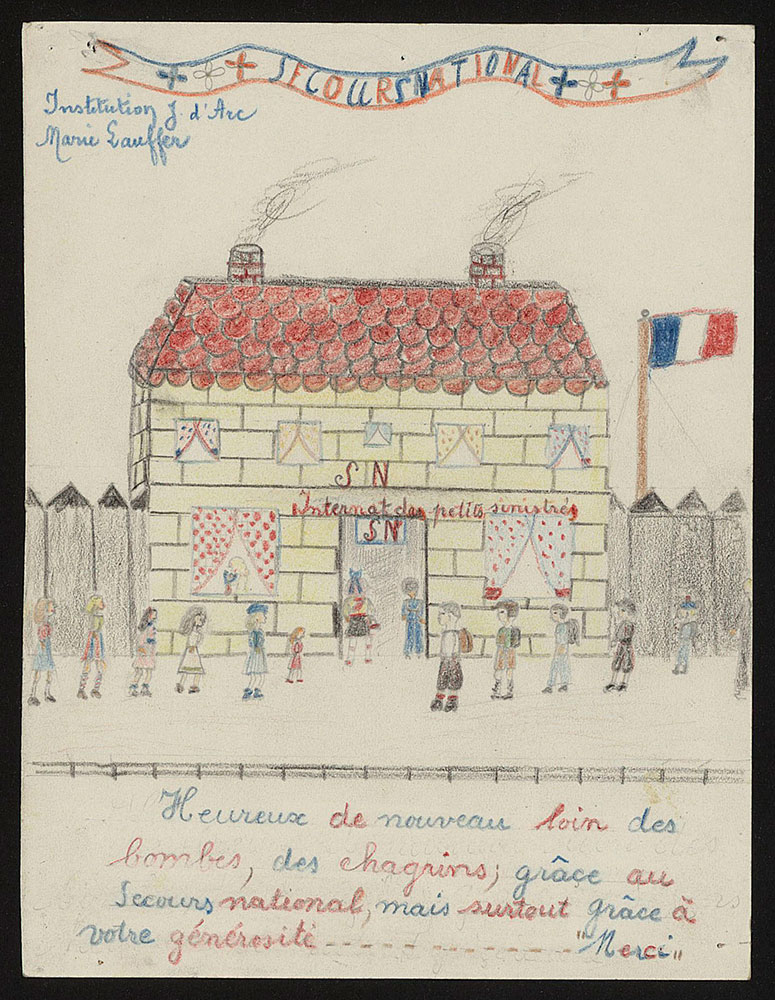

Los escenarios bélicos representaron una violación de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, un texto histórico en materia de Derechos Humanos, promovido por la mencionada Eglantyne Jebb. Por ello, a través de estos paneles, reflejamos historias colectivas de niños y niñas, cuyas vidas se caracterizaron por las dificultades educativas y de escolarización, el hambre, el racionamiento, las evacuaciones y la separación de sus familias, los bombardeos, la deportación, el trabajo forzado, el exterminio o su participación en frentes de guerra o como resistentes. Estos hechos traumáticos representan agujeros negros en la memoria de nuestras sociedades que no debemos olvidar ante la repetición dramática que presenciamos aun hoy en día.

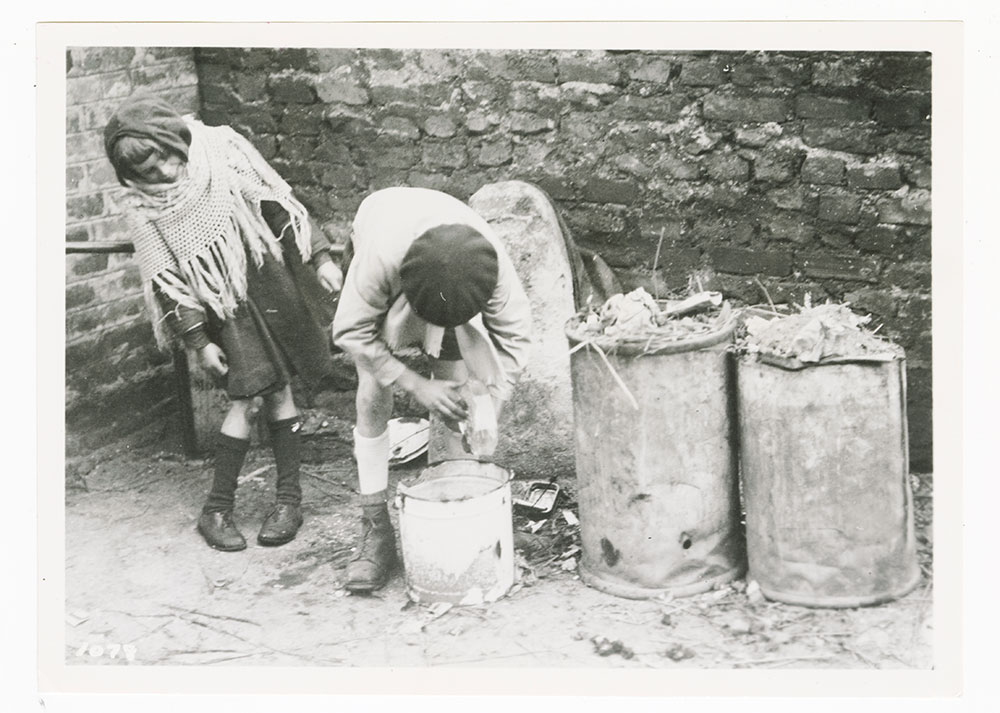

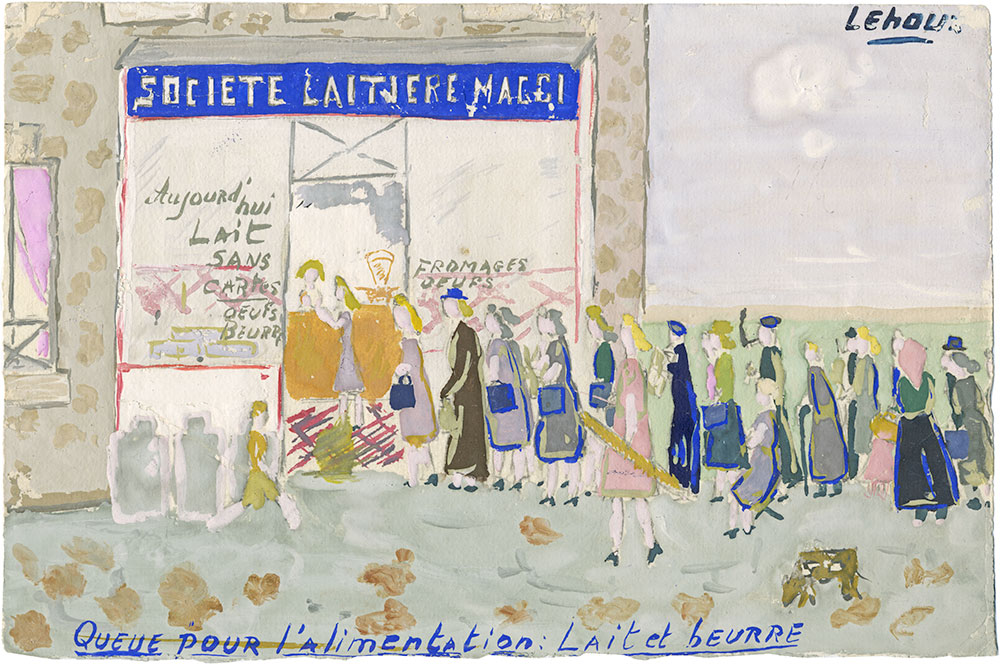

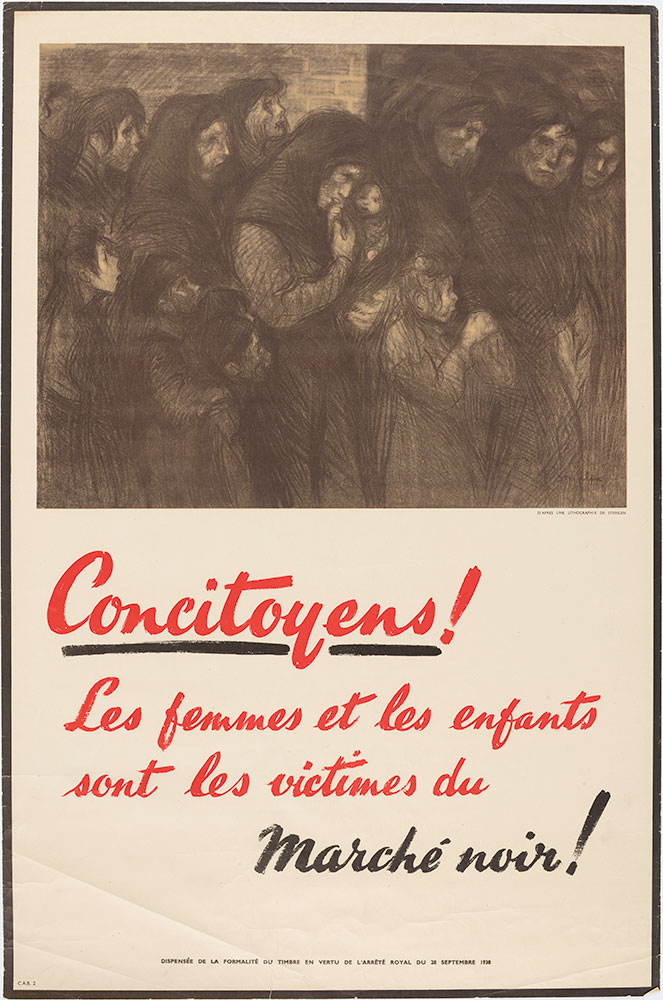

Las evacuaciones, la salida de los hombres al frente de guerra, la deportación, las enfermedades y los bombardeos provocaron que muchos niños y adolescentes se encontrasen solos. Algunos tuvieron que realizar robos y hurtos impulsados por el hambre, como los pequeños traficantes en el gueto de Varsovia, los szmugler. En zonas especialmente afectadas por el hambre como Grecia se intensificaron los pillajes y el contrabando de alimentos de primera necesidad. Las autoridades perseguían duramente el mercado negro y la propaganda alertaba de sus consecuencias. Prácticas como la recogida de pólvora para el tráfico de municiones resultaban también peligrosas: en Italia al final de la guerra se contabilizaban 15.000 mutilatini, “pequeños mutilados”.

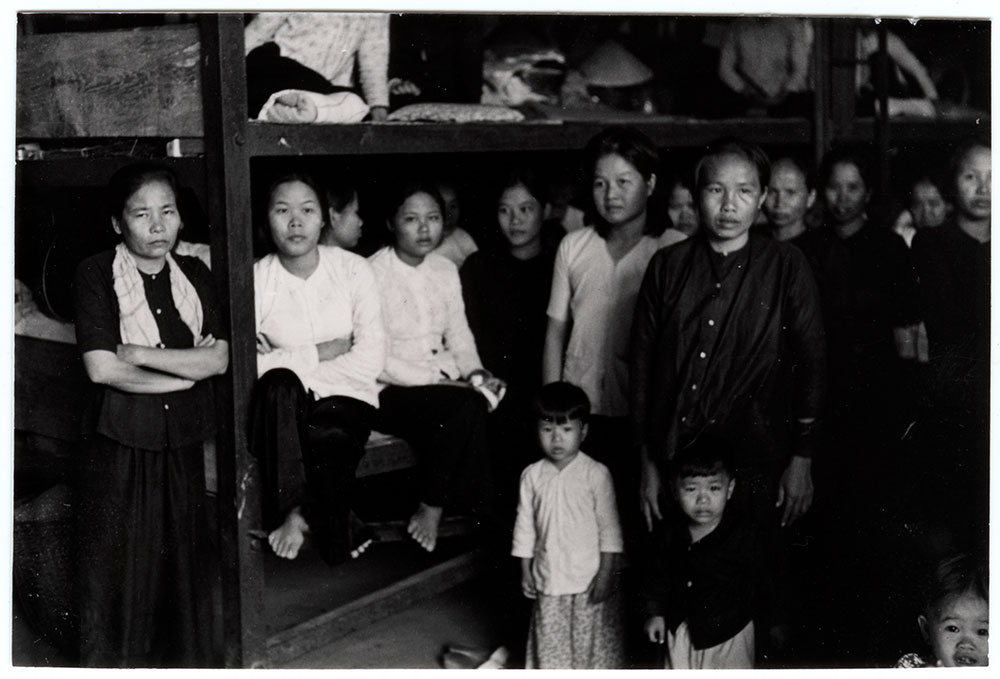

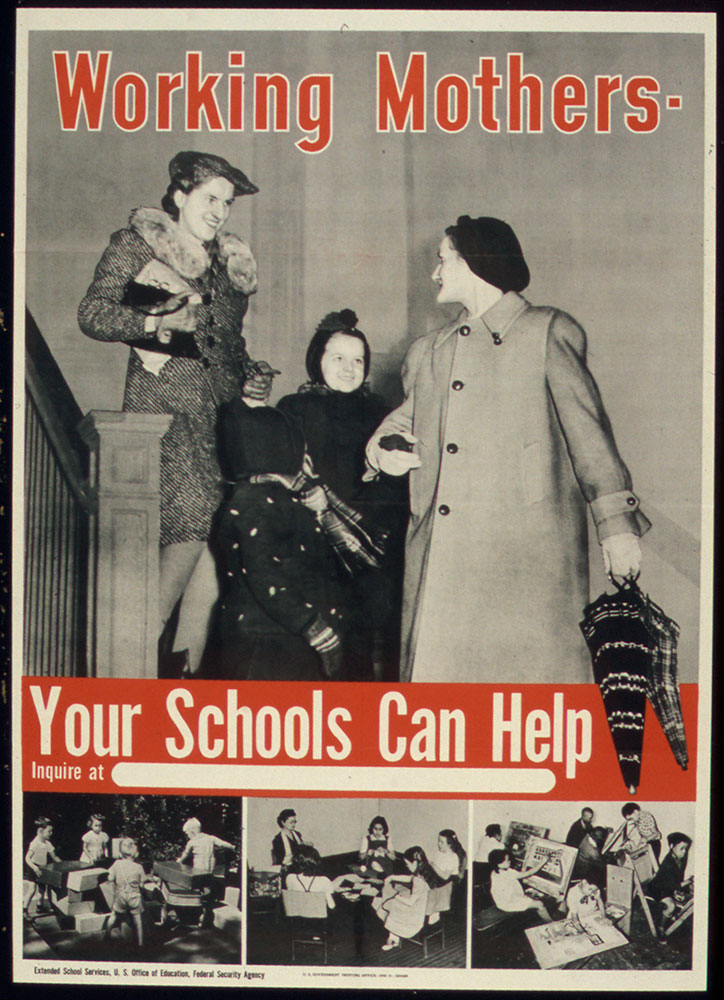

La ausencia de la figura masculina hizo que muchas mujeres criasen solas a sus hijos, lo cual en ocasiones suponía un problema de conciliación en un contexto de alta tasa de empleo extradoméstico femenino. Para ello se crearon redes femeninas de apoyo y de cuidado de los hijos. En algunos países se facilitaron guarderías públicas para las madres trabajadoras en la industria de guerra. En 1942, en Australia tuvo lugar una conferencia sobre “child care and the war” donde se logró que la Commonwealth financiase guarderías de día para niños en edad escolar y preescolar. En Estados Unidos, gracias a la Ley Lanham de 1940 que permitió una serie de programas sociales durante los años de guerra, se subvencionó el cuidado de entre 500.000 y 600.000 hijos de mujeres trabajadoras.

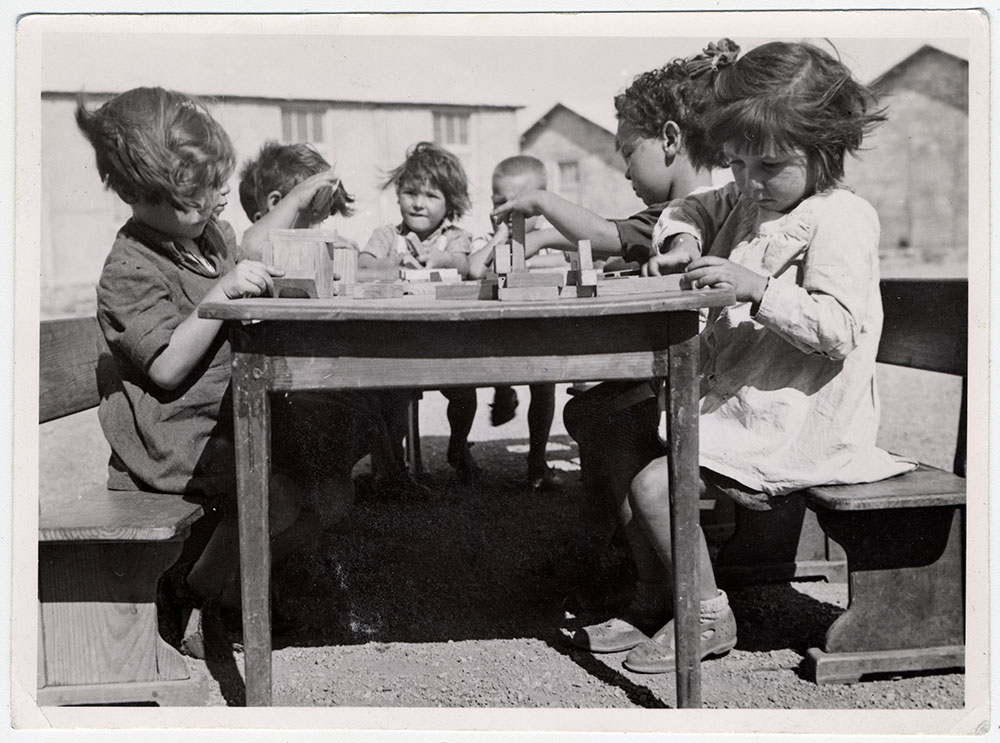

En este contexto poder hacer “cosas de niños” como jugar o ir a la escuela eran verdaderos oasis. Las organizaciones de asistencia eran conscientes de ello e intentaban facilitar espacios de juego y desconexión de la realidad, pero también los regímenes totalitarios, como con la celebración de la Befana fascista en Italia en los territorios ocupados.

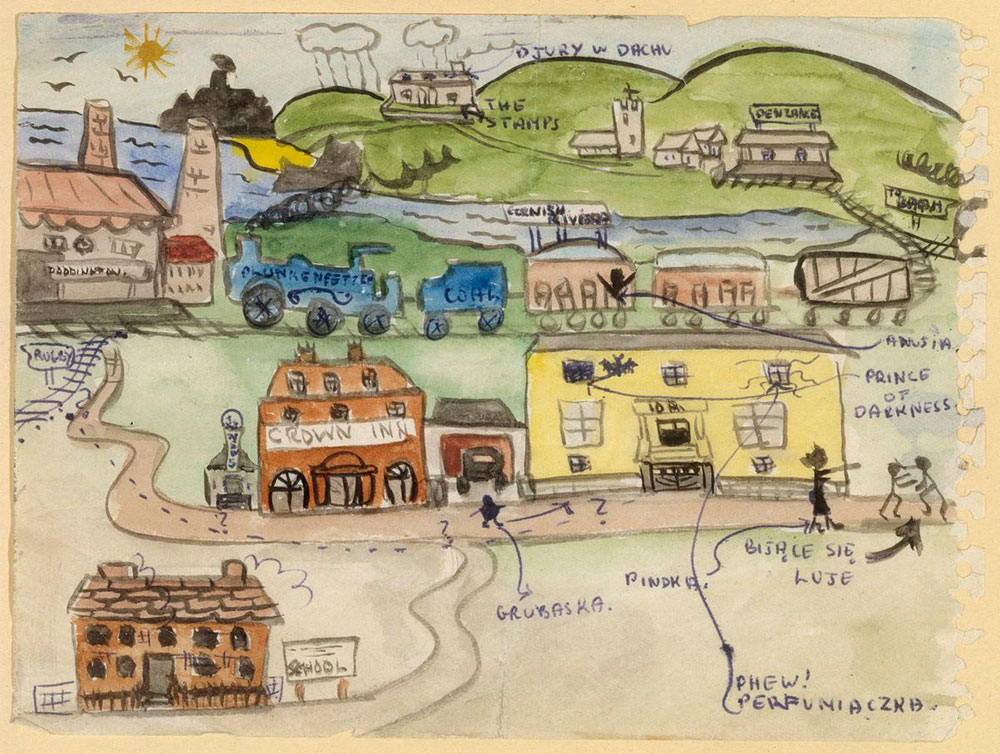

Se hizo frecuente “jugar a la guerra”. Se comercializaron figurillas inspiradas en los líderes y los ejércitos de cada país y se desarrollaron juegos basados en el ejercicio de poder, por ejemplo, imitando la actitud de los kapos en el campo de Auschwitz. Igualmente, los gobiernos fueron conscientes del uso propagandístico de los juegos, las canciones o la literatura infantil como forma de adoctrinamiento.

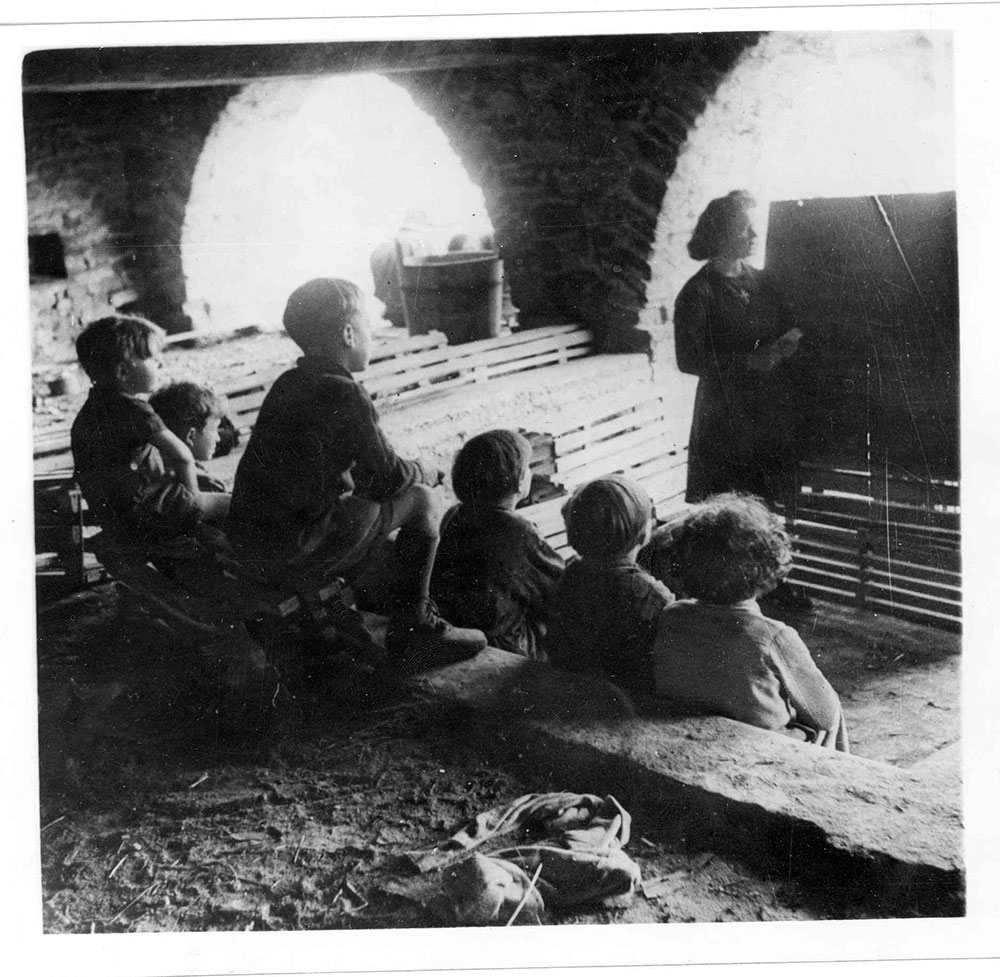

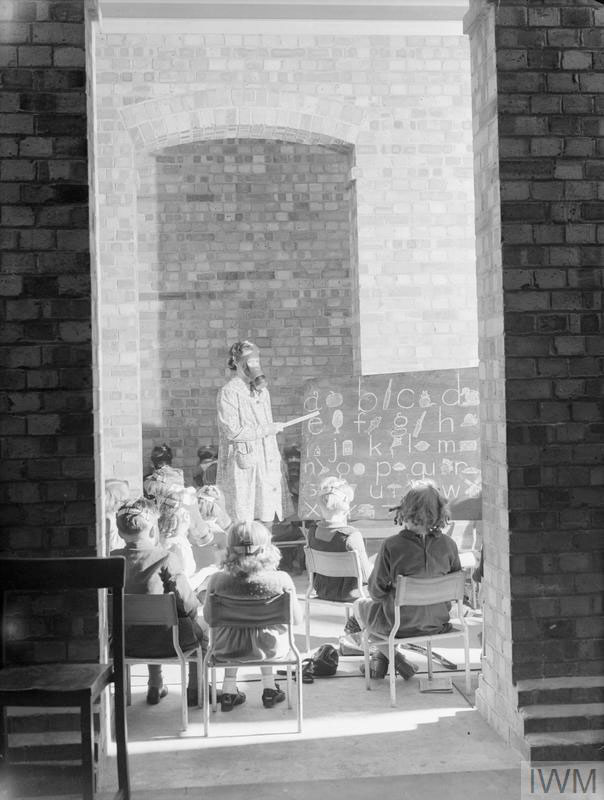

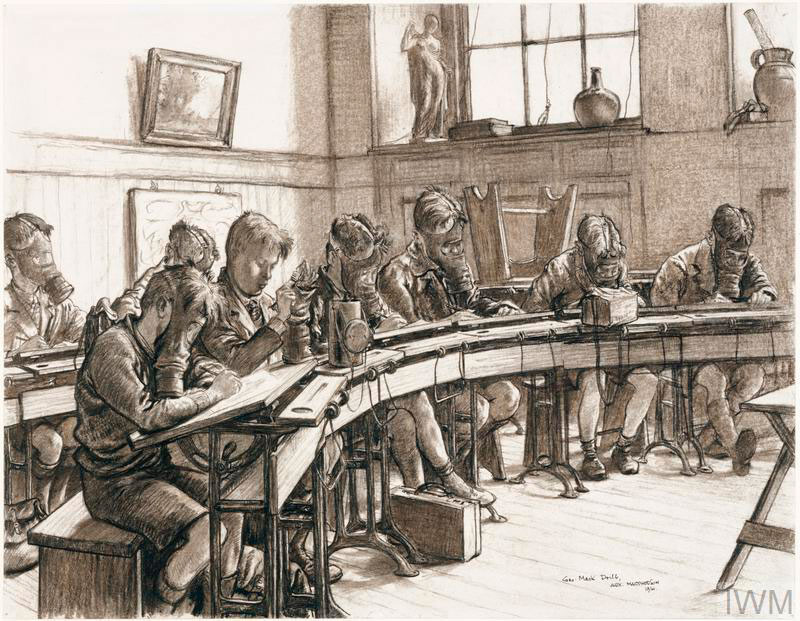

En los países ocupados por el ejército alemán, una de las medidas que más afectaron a los niños fue la reestructuración del sistema educativo. En palabras de Heinrich Himmler, se consideraba que la población no alemana no debería tener universidades y que una escuela de cuatro años “era suficiente para ellos”. Ante ello, en territorios como Ucrania o Polonia se crearon redes secretas de enseñanza. Gracias a la Tajna Organizacja Nauczycielska (Organización secreta de profesores) aproximadamente 27.000 niños polacos se graduaron entre 1939 y 1945. En países como Eslovenia, la imposición del alemán -idioma que el alumnado no conocía- modificó el currículo académico. El avance de los frentes y las carencias materiales y alimenticias provocaron la reducción de la jornada escolar (Francia) o el cierre de escuelas (Países Bajos). En Grecia el curso 1941-1942 duró solo tres meses y el de 1942-1943, 20 días.

Los cambios educativos en los años de guerra tuvieron en el deporte y la actividad física una de sus principales manifestaciones. El deseo de crear una “juventud fuerte, sana de cuerpo y de espíritu”, llevó a imponer la educación física en los colegios. Los movimientos de Juventud como les Compagnons de la jeunesse (de 14 a 20 años), las Juventudes Hitlerianas o la Liga de las Jóvenes Alemanas (a partir de los 10 años) o la L’Opera nazionale balilla (desde los 6 años) destacaban también la centralidad del deporte.

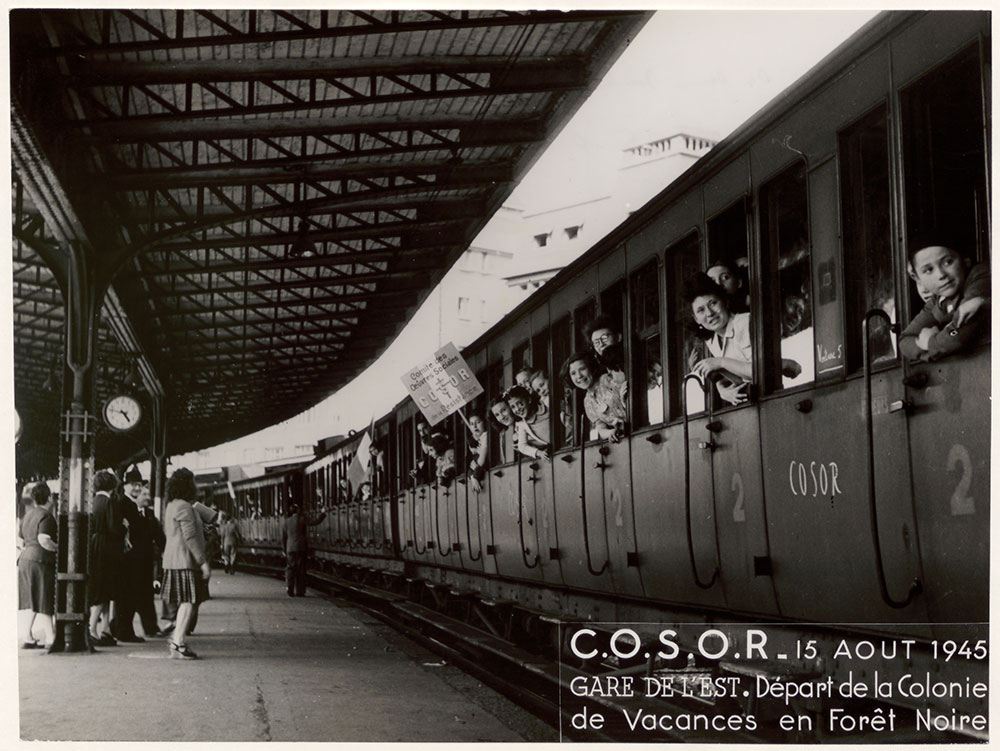

Durante la guerra, se destruyeron total o parcialmente 15.000 escuelas de educación primaria en Francia, en Bélgica casi 300 y en Italia cerca de 23.000. Austria perdió 640 escuelas y Polonia 6.152. En Grecia y Yugoslavia fueron destruidas hasta el 91% y el 81% respectivamente. Además, la caída de los regímenes autoritarios significó la reorganización casi completa de los sistemas educativos, así como la puesta en marcha de proyectos, como colonias para niños que habían sufrido violencias, basados en la paz y en la construcción de un mundo mejor.

El trabajo fue otro de los elementos que marcó las infancias en tiempos de guerra. La necesidad de mano de obra y las llamadas al esfuerzo patriótico de toda la población justificaron el despliegue tanto en centros educativos como en espacios de internamiento o refugio de diversos modos de formación profesional y de tareas productivas. Debido a los roles de género imperantes, esta educación práctica se centró, para los niños, en las manufacturas o, en el caso de las niñas, la costura. En algunos países como Serbia se impuso un Servicio de trabajo escolar para adolescentes entre 14 y 18 años. En Francia, el modelo de los Centres de jeunesse proponía alojamiento y un aprendizaje profesional para jóvenes sin empleo: en 1944 este programa abarcaba a 85.000 jóvenes en casi 900 centros.

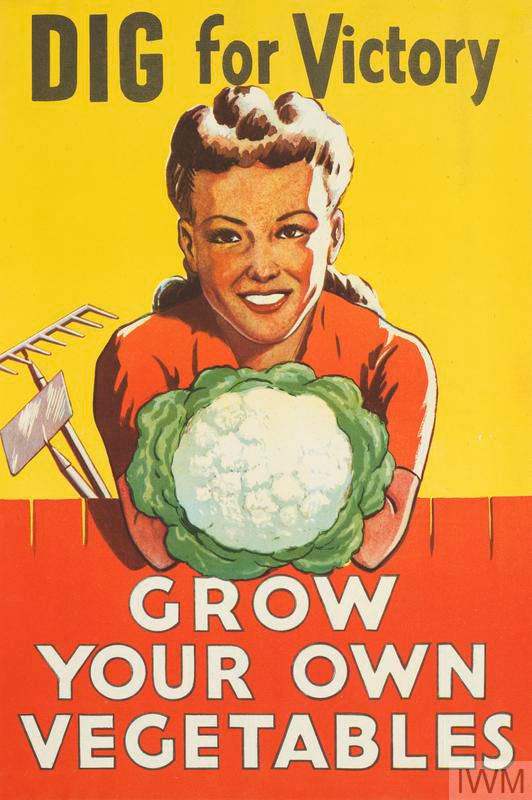

Le escolarización obligatoria llegaba generalmente hasta los 14 años, pero, debido a las necesidades bélicas, muchos niños y niñas empezaban a trabajar al acabar la escuela primaria, principalmente en la agricultura, en la industria de guerra o en servicios a particulares. En este sentido la infancia formó parte de lo conocido como Home Front. En Gran Bretaña, a partir de 1942 se permitió que los niños de más de 12 años trabajasen a media jornada y pudiesen ausentarse del colegio hasta 20 días al año. En Estados Unidos, el empleo de adolescentes de entre 14 y 17 años creció un 200% entre 1940 y 1944 y 900.000 de entre 12 y 18 años trabajaron incumpliendo la ley en su estado.

La campaña Dig for Victory ilustra la relevancia que tuvo la agricultura en el frente doméstico y la participación de los niños y niñas. La legislación se relajó especialmente en el concurso de menores en este sector, incluyendo el trabajo en huertos escolares y urbanos, como los orti di guerra italianos. A estos se sumaba su colaboración en el trabajo en los cultivos privados, donde tradicionalmente toda la fuerza de trabajo familiar intervenía. En Alemania en el verano de 1940 las vacaciones escolares fueron prolongadas para permitir a los niños colaborar en la recogida de la cosecha. En regiones atacadas por el hambre como Grecia, la mano de obra agrícola destacó por su corta edad, como se podía observar en la película de Manos Zacharias Les enfants grecs de 1948.

En los territorios ocupados de Europa del Este, la escolarización llegó como máximo hasta los 14 años, edad a la que los y las niñas podían ser requeridas para el trabajo forzado. En Polonia, el servicio de regulación obligatorio de abril de 1940 se aplicó a partir de los 12 años. En el caso de los menores deportados con sus familias, la edad se reducía a los 10 años y, en el curso de la guerra, este límite de edad se aplicó también a los campos de tránsito. Las mujeres con conocimiento de alemán y “apariencia racial aceptable” podían ser requeridas desde los 14 años. Ciertamente, el trabajo forzado representa una de las múltiples experiencias traumáticas que sufrió la infancia como consecuencia de la guerra.